病気や療養生活の相談

がんの子どもを守る会では、専門のソーシャルワーカー及び嘱託医が、小児がんに関するあらゆる相談に応じています。

たとえば・・・

- 「病気についての情報が欲しい」

- 「何か社会的な支援は受けられないか・・・制度について知りたい」

- 「入院(退院)することになったが、学校にはどのように説明したらいいのか」

- 「子どもに病気についてどのように説明したらいいのだろう?」

- 「治療の選択で悩んでいる。誰に話したらいいの?」

- 「付き添っている自分自身が疲れてしまった。誰かに話を聞いて欲しい」

- 「子どもを亡くして以来、泣いてばかりの毎日で・・・」 など

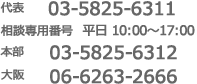

相談専用電話

ご相談者のプライバシーや秘密は必ず守ります。病気の情報、経済的な問題、教育や保育に関する問題、病院とのコミュニケーション等、お悩みのことがございましたら、 いつでもご連絡下さい。費用はかかりません。

(本部) 03-5825-6312(平日 10:00~17:00)

(大阪) 06-6263-2666(平日 10:00~17:00)

面接

面接をご希望の方は、お手数ですが事前に上記相談専用電話までお電話下さい。

社会的支援について

小児がんは、厳しい治療(入院・通院)と長期間におよぶ経過観察を必要とする、慢性の病気です。このような病気の特徴のため、患児と家族には多くの社会的支援が必要です。

小児がん患児家族の療養生活の手助けとなる、福祉制度やサービスを中心に紹介します。これらについて疑問があるときには、病院のソーシャルワーカーを訪ねていただくか、がんの子どもを守る会のソーシャルワーカーにお電話下さい。

1 医療費に関するもの

公的制度

◆乳幼児医療費助成・子ども医療費助成

各都道府県・市町村が独自に実施している医療費助成制度。

それぞれに名称や、対象年齢、一部負担額、対象の所得などが異なるが、すべての自治体で実施。(厚生労働省 令和元年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果より)

居住地の都道府県外の治療施設で発生した医療費については、申請後に償還される。

窓口:市区町村の子育て支援窓口

◆小児慢性特定疾病医療費助成

児童福祉法を根拠法とする小児慢性特定疾病対策事業の医療費助成制度。

対象の疾患(2021年11月現在16疾患群788疾病)で、厚生労働大臣が定める疾病の程度である申請時に18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満)の児童の、指定医療機関(病院・診療所・薬局又は訪問看護)にかかる際の医療費を一部助成。

自己負担上限額は、世帯の所得状況または児の重症度によって異なる。

窓口:都道府県庁の担当課、または市町村の保健所や保健センター

◆高額療養費・限度額適用認定証

高額療養費とは公的医療保険※の加入者で、ひと月にかかった医療費が高額になった場合、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が、後で払い戻される制度。

入院など医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を発行し、限度額のみ支払うことも可能。

※国民健康保険または健康保険(組合健保/協会けんぽ)

窓口:国民健康保険 役所の国民健康保険課

健康保険 勤め先に相談または各保険者

◆特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を扶養している者(同居して監護しかつその生計を維持する者)を対象とする。

所得制限があり、身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度、療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度、手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合が対象。

窓口:市区町村の子育て支援窓口

◆障害児福祉手当

精神又は身体が重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童を対象とする。

所得制限があり、おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部、おおむね愛の手帳1度、および2度の一部、上記と同等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定あり)の場合、対象となる。

※児童福祉法に規定する施設などに入所している場合は申請できない。

窓口:市町村の障がい福祉課

公的制度で今後の拡大が期待できるもの

◆小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

2021年度から厚生労働省の予算事業として開始。

関係学会ならびに都道府県が指定医療機関で妊孕性温存療法を実施した場合にのみ、費用が一部助成される。

対象年齢:43歳未満(下限なし)

対象療法:①胚(受精卵)凍結、②未受精卵子凍結、③卵巣組織凍結、④精子凍結、⑤精子凍結(精巣内精子採取術)

窓口:都道府県の担当課

◆骨髄移植後等の予防接種再接種の費用助成

骨髄移植手術その他の医療行為により、治療前に接種した予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方を対象に再度予防接種を受けた際の費用を助成。

自治体によって対象年齢・対象ワクチンに差があり、事前申請が必要な場合が多い。

治療前に未接種のワクチンについては、“長期療養疾病等により定期予防接種の機会を逸した場合の特例措置“で接種する。

窓口:自治体の保健センター等

公的制度以外の経済的支援など

公益財団法人がんの子どもを守る会

◎療養援助事業

対象:18歳未満で小児がんを発症し、申請時20歳未満の抗腫瘍治療中の患者家族で、療養援助申請時の前年度の課税所得が400万円以下の世帯

内容:対象項目(移植、再発・転移、遠隔地での治療、未就学きょうだいがいる、課税所得100万円以下等)

※1疾病1回限りの申請

詳しくはこちら 療養援助事業について

◎アフラック小児がん経験者奨学金

対象:高等学校等に在学・在学予定の18歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者で経済的支援が必要な方(所得制限あり)

内容:返還不要の奨学金

(対象教育機関:高等学校・特別支援学校の高等部・中等教育学校の後期課程・高等専門学校・専修学校の一般課程及び高等課程)

詳しくはこちら 奨学金

◎ウィッグや車いすの短期貸出事業

外泊時や退院後の短期間にご活用いただけるよう、ご寄付いただいたウィッグや車いすの貸出をしています。

※ウィッグは、アデランスやアートネイチャーなどでも相談できます。

車いすは、社会福祉協議会などでも短期貸出をしている場合もありますが、常時取り扱いがあるか要確認。

宿泊施設

内容:小児がん等の難病治療のために、地方から治療可能な病院に来ている子どもの家族が安価な費用で滞在できる宿泊施設

場所:小児がん拠点病院の宿泊施設情報は、ホームページ上に公開されています

・アフラックペアレンツハウス 宿泊の利用

・ドナルドマクドナルドハウス

・NPO法人ファミリーハウス 等